枚岡神社、鳥居©仰木一弘 wih LeicaQ

枚岡神社、鳥居©仰木一弘 wih LeicaQ

生駒山のふもとに建つ「枚岡神社」は、創建が神代の頃とされる古社です。

奈良盆地との境に連なる生駒山麓の木々に囲まれた自然豊かな神社で、環境省の「かおり風景100選」の指定を受けました。

4つの本殿が並列している珍しい枚岡造りという建築様式は、黒と赤のコントラストが目を引く美しさ。まさにご本殿が見どころとなっています。

それぞれの本殿には、初めて神事を執り行った神様「天児屋根命」をはじめ、四柱の神様をまつり、後に世界遺産「春日大社」に分霊をまつったことから「元春日」とも呼ばれているそうです。

生駒山から流れてくる強いエネルギーによって悪い運などを取り除くとされ、さらに、さまざなジャンルにご利益があるので総合運を上げてくださるそうです。

【ご利益】多方面にご利益があり総合運を上げてくださる

4棟が並んだ本殿には、それぞれに「天児屋根命」「比売御神」「経津主命」「武甕槌命」がまつられています。

四柱のご祭神、また、摂社・末社は20社以上にもなるため、家内安全、夫婦和合、開運招福、安産、子孫繁栄、商売繁盛、病気平癒、勝負運、厄除け、出世開運、学業成就など、多方面にご利益があり総合運を上げてくださるそうです。

「天児屋根命」は、天皇家の祭祀をつかさどった中臣氏の祖神であり、中臣氏がのちに藤原氏となって国家の権力を握るまでとなったことから「出世開運」「子孫繁栄」のご利益が特に知られています。

また、「経津主命」と「武甕槌命」は、武運の神様なので、勝負運ということで仕事運アップ、スポーツや入学試験・資格試験の必勝祈願が期待できるそうです。

さらに、生駒山のふもとに鎮座するため、生駒山から流れてくる強いエネルギーが悪い運などを取り除くともいわれています。

鹿の手水所と「撫で鹿」

珍しい青銅製の鹿の手水所に少し驚かれるかもしれません。

実は、「枚岡神社」では鹿が神使とされます。

ご祭神の一柱「武甕槌命」が「神鹿」に乗って旅立った古事にちなんでいるそうです。

そのそばを流れる御祓川(夏見川)を渡って拝殿へ。

浄化の力が強いとされるこの川を渡ることで、心身共に清められ参拝できるとされています。

拝殿へと続く階段の両脇には、狛犬に代わって鹿の親子の像が座っています。

父鹿と、小鹿をお腹に抱えている母鹿。

健康、家族の平安、子供の幸せ、旅行の安全などを祈りながら、撫でるとご利益が授かれるそうです。ぜひ撫でてみましょう。

「神武天皇」お手植のご神木

拝殿の奥には、イブキ科の柏槙と呼ばれるご神木があります。

社伝によると、本宮がある神津嶽から現在地に遷された時に、「神武天皇」お手植の柏槙が大きすぎて移せないため、枝を切って挿し木にしたと伝わるもの。

昭和13年に大阪府の天然記念物に指定されましたが、その後台風の影響で損傷したため、地上3メートルを残し伐採されました。

現在は、覆い屋根が施されて切株の状態で保存されています。

かつては、樹高が25m、胸高幹周囲6.5mほどあり、「枚岡神社」の歴史を物語るご神木として信仰されてきたそうです。

他にも境内には楠、桜、杉などの数多くの古木や、四季を彩る神社の社叢など香りが楽しめることから、環境省の「かおり風景百選」にも選ばれています。

また、梅の名所としても知られていましたが、2015年にウイルス感染が見つかり全500本程の梅の木が伐採されました。

現在は、梅の後に続くヤマザクラやソメイヨシノなども植林されていて、梅林の再生を目指しているそうです。

水の神様がまつられる摂社「若宮社」

摂社「若宮社」には、「天児屋根命」と「比売御神」の御子神「天押雲根命」がまつられています。

水の神様として信仰され、奥にある「出雲井」と呼ばれる井戸には、古くから神聖な水が湧き続けているそうです。

かつて一度も枯れたことのない井戸で、一説には「枚岡神社」の鎮座地である出雲井町の由来となったと考えられています。

末社の「天津地祇社」は最強のパワースポット!

天津神・国津神・八百万神を一緒におまつりする「天津地祇社」。

明治に国の政策によって、元々、境内にあった19の末社と周辺にあった村々の氏神を合わせておまつりした神社です。

たくさんの神様がまつられていることから、「枚岡神社」最強のパワースポットとされています。

そして、近くには遥拝所が。

榊の木を通して背後にある「枚岡神社」のはじまりの地である神津嶽を、遠くから拝むことができます。

さらに、春分祭や秋分祭、建国記念の日には、宮中の「皇霊殿」、「伊勢神宮」、「橿原神宮」も遥拝する欠かせない場所ということです。

【所在地・アクセス】生駒山のふもとに鎮座

<所在地・電話番号>

住所:〒579-8033 大阪府東大阪市出雲井町7番16号

TEL: 072-981-4177

<アクセス>

■電車をご利用の方:

近鉄奈良線「枚岡」駅東側の出口からすぐ

(普通電車のみ停車: 時間帯により区間準急も停車)

大阪駅、新大阪駅、京都駅それぞれから1時間程度で到着します。

■車をご利用の方:

・阪神高速道路13号東大阪線「水走出口」下車、約10分

*無料駐車場:約40台収容

(午前9時から午後4時、土日は、御祈祷参拝者優先)

【ご祭神・ご由緒】「元春日」の別称もある由緒正しい神社

【ご祭神】

■第1殿 :天児屋根命

日本神話「天岩戸の開き」で、初めてしめ縄を張るなどの祭祀を行い、祝詞を奏上したことから「神事宗源(神事を初めておこなった神様)」とされています。

その後、「瓊瓊杵尊」が天上の世界から地上へ降り立つときにお供した神様で、「天照大御神」から「天孫輔弼(天皇をよくお助けする)」という言葉を授けられたと伝わります。

また、大和朝廷の祭祀をつかさどった中臣氏の祖神として、代々信仰されてきました。

■第2殿 :比売御神

「天児屋根命」の后神。

諸説あるようですが、平和と愛の神様「天美津玉照比売命」とされています。

内助の功績や、御子神を強く賢く育てられる等、良妻賢母、女性の鑑と仰がれているようです。

■第3殿: 経津主命

「武甕槌命」と同じく、神話「国譲り」において出雲国に派遣され、「大国主命」に「国譲り」を承知させた神様。

武運の守護神とされ、香取神宮のご祭神。

■第4殿 :武甕槌命

神話「国譲り」において、出雲国に派遣され、「経津主命」と一緒に見事にその役を果たされた神様。

武運の守護神とされ、鹿島神宮のご祭神。

【ご由緒】

創建は神代の頃、初代天皇「神武天皇」が即位される3年前(紀元前663年)とされています。

今のご本殿から山を30分ほど登った神津嶽と呼ばれる山頂に、磐座を設け、皇室の繁栄や国土平定を願い「天児屋根命」と「比売御神」をまつったことが始まり。

その後、650年に神津嶽から山麓の今の場所に遷されました。

神津嶽は現在、石の社殿が築かれ「枚岡神社神津嶽本宮」となっています。

768年に、奈良に「春日大社」(世界遺産)が創建された際、「天児屋根命」、「比売御神」の二柱の分霊が勧請されたそうです。

それに由来して「枚岡神社」は「元春日」とも称され、社紋も春日大社と同じ下がり藤となっています。

778年に今度は、「春日大社」から「経津主命、武甕槌命」の2柱をお迎えし配祀したことで四柱となりました。

平安時代にまとめられた延喜式神名帳(当時「官社」に指定されていた全国の神社一覧)では名神大社に列せられています。

【社務所受付時間】

午前9:00~午後4:00

*新型コロナウイルスの影響で流動的なため、事前に電話で確認することをおすすめします。

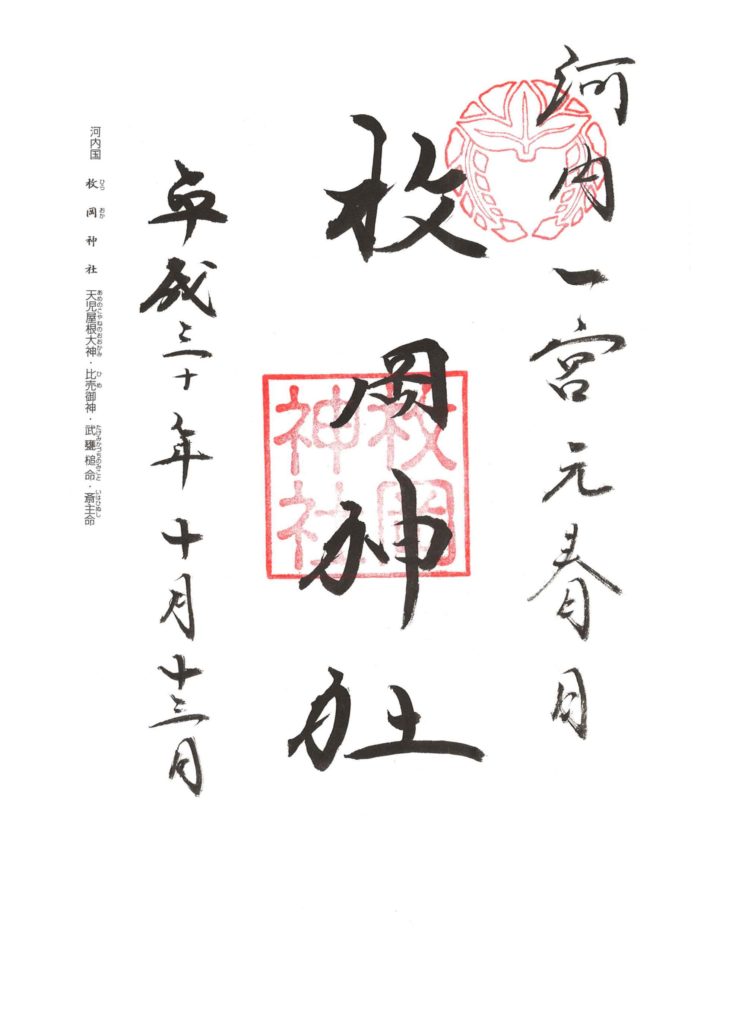

【御朱印】

・授与所にて:午前9:00~午後4:00

・御朱印代(通常のもの):300円

・限定の神氣御朱印 (書置きのみ):500円

神氣御朱印は和紙での授与のみとなり、神氣の文字が書かれています。

「枚岡神社」には、おみくじも様々な種類のものがありますが、その中でも可愛いと人気なのが、なで鹿をモチーフにしたもの。

母鹿と小鹿のなで鹿をかたどった人形の中に、おみくじが入っています。

こちらは人形の中からおみくじを取り出した後も、お守りになりますよ。

幸運をよぶそうですから、お土産にもなりそうですね。

【主な祭礼】

注連縄掛神事

12月23日

新しいしめ縄を掛け替えて宮司や神職、参拝者ら大勢で「アッハッハッ」と笑う「注連縄掛神事」通称「お笑い神事」が行われます。

この神事は、ご祭神の「天児屋根命」が活躍した天の岩戸開きの神話にちなんだもので、東大阪市の無形民俗文化財に指定されています。

神話の中の、天の岩戸に隠れた「天照大御神」が八百万の神々の笑い声で天の岩戸を開き、それによって再び世に太陽の光が戻ったことを再現しているとか。

笑うことで新しい年が良い年となるように祈願し、笑って福を呼ぶということのようです。

まとめ

創祀が「神武天皇」の即位3年前と伝えられる歴史ある古社。

のちに、奈良の「春日大社」に分霊をまつったことから「元春日」とも呼ばれています。

「枚岡神社」は、奈良盆地と生駒山麓に囲まれた自然豊かなスポット。

そんな緑に囲まれた境内には、ご神木の柏槙をはじめ、楠、桜、杉などが多く、環境省が選ぶ「かおり風景100選」一つに数えられています。

また、芸術品とまでいわれるほどの4棟が並ぶご本殿が見どころです。

他にも「出雲井」と呼ばれる地名の由来になったとされる井戸や、最強のパワースポットとされる「天津地祇社」も。

由緒ある一之宮でありながら、お笑い神事のような、神様をより身近に感じさせてくれる「枚岡神社」へ訪れてみてはいかがでしょうか。