土佐神社、拝殿 ©仰木一弘 wih LeicaQ

土佐神社、拝殿 ©仰木一弘 wih LeicaQ

坂本龍馬の生き様を描いたNHK大河ドラマの「龍馬伝」ですが、そのロケ地ともなった「土佐神社」は、パワースポットとして人気です。

ご本殿や鼓楼、楼門などは国の重要文化財に指定され、神が宿るとされる礫石など、広大な境内には数多くの見どころが存在します。

ご祭神には国土の開拓、農工商あらゆる産業の繁栄の神「味鋤高彦根神」、和合協調の神「一言主神」をおまつりし、開運招福の御神徳があるとして崇敬されているそうです。

また、末社の「厳島神社」は縁結びにご利益があるとされ、縁結びのお守りも可愛いと評判です。

【ご利益】金運や縁結びの神社としても深く信仰される

ご祭神である、「味鋤高彦根神」は、産業振興、国土開拓の神とされ、金運アップのご利益があるとされています。

また、もう一人のご祭神である「一言主神」は一言であらゆる問題を解決できるという、凄いパワーを持った神様。

人と人との調和をもたらすとされ、人間関係の修復や物事が上手くいかない時など、参拝することで、人間関係の調和などにご利益があるとされています。

鎮座する土地を決めるために投げた石と伝わる「礫石」

長さ約3.3m、幅約2.5m、高さ約1.7mの「礫石」は、「土佐神社」の中でも最もパワーがあるとされる自然石。

日本書紀にも出てくる「土左大神」が、石を投げ「石が落ち止まる所に宮を建てよ」と命じ、この地にその石が落ちたことから鎮座したと伝えられています。

古くはこの「礫石」を磐座(神の御座所)として祭祀が行われたとする説もあるそうです。

末社の「厳島神社」は縁結びのスポット

末社である「厳島神社」は、境内にある放生池(捕らえた魚類などを放してやるために設けた池)の中に建っています。

縁結びの女神である「宗像三女神」がまつられており、恋愛のパワースポットとして有名で、NHKの大河ドラマでの恋愛のシーンのロケ地にもなりました。

さらに、梅の花のデザインの縁結びのお守りが可愛いとされ、多くの女性参拝者が購入されているそうです。

樹齢800年の大木の切り株をくぐる「輪抜け祓い所」

拝殿の横に、建物で覆われた中に、杉の木の切り株があります。

倒木の恐れがあった樹齢800年ほどのご神木が伐採され、まつられたものだとか。

図の順番通りに、こちらの切り株でできた輪を3周くぐることで、心身が清められ、大木のような長寿を授かることができるそうです。

参拝された際には、是非くぐっておきたいですね。

ご神木や磐座がある「志那祢の森めぐり」

参拝を済ませたあとは、「志那祢の森」と呼ばれる社殿の奥に広がる森めぐりをされてはいかがでしょうか。

散策コースが設けられ、約10分で1周できるコースです。

境内摂社の「事代主神社、西御前社、大物主神社」から始まり、ご神木の大杉、元は伊勢神宮の遥拝所であったという末社「神明宮」、礫石、みそぎ岩、厳島神社などが続きます。

神秘的なエネルギーに満ち、自然の大きなパワーを頂ける場所です。

【所在地・アクセス】高知駅から車で20分圏内に静寂な境内が広がる

高知県の主要駅である高知駅から車で20分圏内。

住宅やお店が立ち並ぶ街中に、突如、楼門が現れ、長い参道を抜けると本殿が見えます。

電車の場合、最寄り駅である土佐一宮駅から徒歩で15分でつきますが、バスでは参道手前のバス停に到着するのでバスでの移動がおすすめです。

車をご利用の方は、駐車場までの道のりが若干狭いため、大きな車の場合はご注意ください。

<所在地・電話番号>

〒784-8131 高知県高知市一宮しなね2丁目16-1

TEL:088-845-1096

FAX:088-845-1095

Mail :tosa-jinja@coda.ocn.ne.jp

<アクセス>

■電車をご利用の方:

JR土佐一宮駅より徒歩約15分

■バスをご利用の方:

「JR高知駅」駅前から高知県交通バス「医大病院行き」に乗車

「一宮神社前」下車し徒歩5分

■車をご利用の方:

高知ICより県道384号を東へ約5分

※無料駐車場:約80台収容

【ご祭神・ご由緒】ご本殿や鼓楼が国の重要文化財に指定されている歴史ある神社

【ご祭神】

〈味鋤高彦根神〉大国主命の御子

〈一言主神〉古事記に登場する神様

「一言主神」は「事代主命」と同神という説、また、「味鋤高彦根神」と「一言主神」は、同一神という見方もあるようです。

【ご由緒】

創祀については明らかではないそうですが、先ほど紹介した「礫石」を磐座として祭祀したものと考えられ、その時代は古代にまでさかのぼるといわれています。

平安時代には、「都佐坐神社」と称され、特に皇室の崇敬あつく「朱雀天皇」の御代940年には、神階を正一位(神階の最高位)とされています。

室町時代には、武門の崇敬あつく、「長宗我部元親」(土佐の戦国大名)が、ご本殿、幣殿、拝殿を再興したと伝わります。

さらに、安土桃山時代には、「山内一豊」、二代忠義に至り、摂社、末社を始め、鳥居、楼門、鼓楼を増築し、土佐の国の中で最上の祈願所となったとされています。

明治4年には「土佐神社」と改称し、現在では神社本庁の別表神社とされています。

<「入り蜻蛉式」と呼ばれる社殿の造りが特徴的>

社殿の造りは、「入り蜻蛉式」と呼ばれる造りとなっており、トンボが参道から飛んできて着地した形に配置されています。

トンボは、前しか進まず、後ろに引き下がらないことから別名「勝ち虫」とも呼ばれており、戦勝報告で帰ってきたトンボを模写しているといわれています。

ちなみに、同じ高知市にある「若宮八幡宮」は、「出蜻蛉式」とよばれ、トンボが飛び立つような造りになっています。

こういった社殿の造りひとつひとつにも、歴史や背景が感じられるので、参拝中の楽しみになりますね。

また、ご本殿や鼓楼、楼門などの建造物は、「土佐神社」を愛した天皇や武将などにより建設されたものであり、それらは国の重要文化財に指定されております。

特に鼓楼は、朱色と黒の色合いと、背景の自然色とのコントラストが見事で迫力があります。

【社務所受付時間】

午前8:30〜午後5:00

*新型コロナウイルスの影響で流動的なため、事前に電話で確認することをおすすめします。

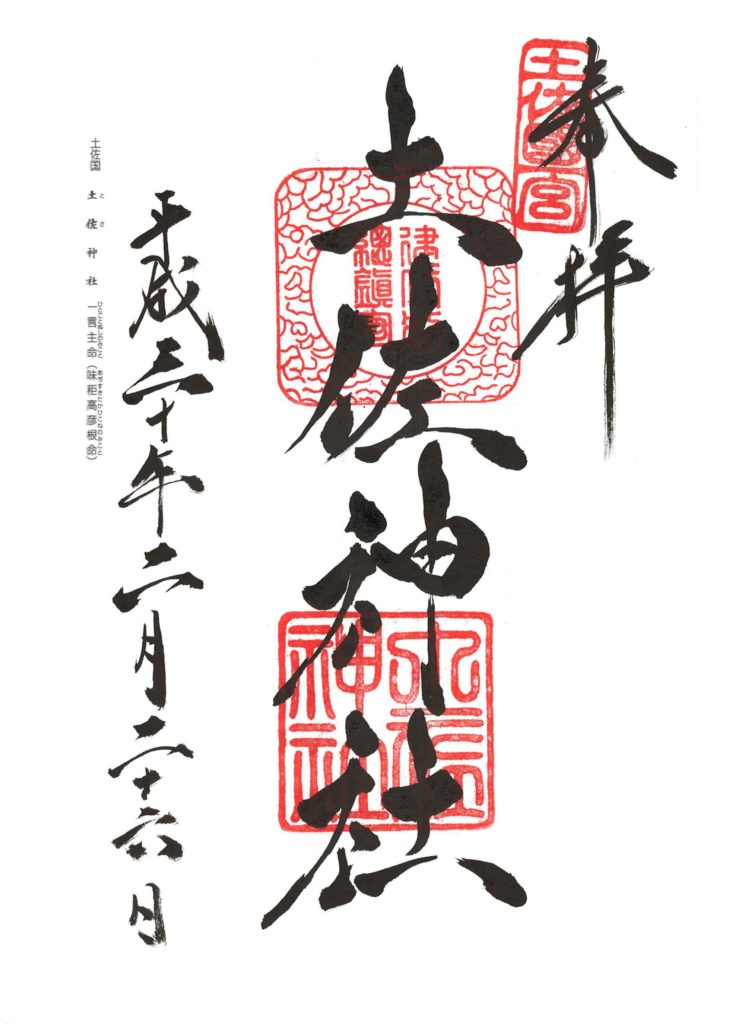

【御朱印】

・社務所にて:午前8:30〜午後5:00

・御朱印代:¥300

・オリジナル御朱印帳:¥1,500

【主な祭礼】

しなね祭

8月24日・25日

「しなね祭」は最も重要な祭典であり、土佐三大祭の一つとされています。

五穀豊穣やあらゆる産業の繁栄、世の中の平穏無事を願い、神楽や太鼓の奉納等の神賑行事などが行われます。

また、参拝者は「お松明」と呼ばれる特殊信仰があります。

昔、お神輿の列にオオカミが襲いかかったとき、松明をかざして追っ払ったという故事によるものです。

参拝者は、松明を購入し、忌火(神聖な清い火)にかざしたものを魔よけとして家に持ち帰るようです。

まとめ

坂本龍馬という偉人が生まれ育った土地にある、どっしりと、そして穏やか雰囲気の漂う「土佐神社」。

境内にある、鎮座する土地を決めるために投げた石と伝わる「礫石」、国の重要文化財に指定された建造物は、長い歴史や、神秘的なパワーを感じられるものばかりです。

ご祭神の「味鋤高彦根神」は、金運アップのご利益、「一言主神」は、人間関係の調和などにご利益があるとされ、開運招福のご神徳があるとして崇敬されているそうです。

県下有数のパワースポットである「土佐神社」に参拝されたあとは、神秘的なエネルギーに満ち、自然の大きなパワーを頂ける場所「志那祢の森」めぐりをされてはいかがでしょうか。